Wohlfahrtswirkungen von Bäumen

Klimaanlagen und Schattenspender

Sonne knallt vom Himmel. Versiegelte Flächen heizen sich auf, vor den Gebäudefassaden staut sich die Hitze und strahlt zurück – wie angenehm wäre jetzt ein kühles, schattiges Plätzchen. Das Thema Hitze spielt großmaßstäblich im städtebaulichen Zusammenhang eine dringliche Rolle– wie auch im Kleinen, im Wohnumfeld und Garten. Wir schauen uns um, welche Wohlfahrtswirkungen wir von Bäumen erhoffen können.

Henning Stoldt, Landschaftsarchitekt

Klimaanlagen und Schattenspender: Wohlfahrtswirkungen von Bäumen gegen die Hitze

Am Anfang steht vielleicht die Frage, welcher Baum als Schattenspender für einen Gartensitzplatz in Frage kommt. Schnell wird klar: Interessantes Thema - was können Bäume eigentlich zur Minderung von Hitze und Sonneneinstrahlung leisten? Ist der oft bemühte Vergleich mit einer Klimaanlage gerechtfertigt?

Die Zahl der Sommertage im Jahr, an denen die Temperatur auf über 25°C steigt, wird gemäß Klimaprognosen bis 2050 um etwa 30%, in Südeuropa gar um bis zu 100 % steigen – und die Menschen werden darunter leiden. Hitzeschutzpläne und Hitzeschutz- maßnahmen umfassen in südeuropäischen Städten bereits heute vereinzelt die Aufspannung von Sonnenschutzsegeln über Straßen, die künstliche Kühlung über Sprühnebel und die Installation von Trinkbrunnen: Schattenwurf, egal ob durch die Krone eines Baumes, ein Sonnensegel oder eine Überdachung gilt dabei als effektivste Maßnahme gegen Hitze. Als angenehmster Schatten dürfte dabei in der Regel der Baumschatten empfunden werden.

Schattiges Plätzchen bei 32°C unter einem Apfelbaum im Jardin Plume (Auzouville-sur-Ry, Normandie): Baumschatten ist ein sehr angenehmer Schatten

Warum wird das so?

Im städtischen und vor allem im meist hoch flächenversiegelten innerstädtischen Bereich heizen sich Oberflächenbefestigungen über den Tag wie ein gewaltiger Pizzastein mit der Strahlungsenergie der Sonne auf. Diese Wärme wird nach Sonnenuntergang wieder abgegeben.

Der Temperaturunterschied dieser Hitzeinseln (UHI Urban Heat Island effect) zu weniger stark versiegelten Außenbezirken kann mehrere Grad Celsius betragen. Während tagsüber für mitteleuropäische Städte Temperaturdifferenzen von 2 bis 3°C gemessen wurden, vergrößert sich die Temperaturdifferenz nach Sonnenuntergang auf teils über 8°C. Denn nun gibt der mit der Strahlungshitze des Sommersonnentages aufgeladene innerstädtische Pizzastein seine Wärme wieder ab.

Satellitenmessungen der ETH Zürich aus dem Sommer 2021 haben ergeben, dass in ausgewählten mitteleuropäischen Städten, in denen Flächen von Bäumen beschattet werden, 8 bis 12°C kühler sind als baumlose versiegelte Flächen in der Stadt.

Dieser Effekt lässt sich leicht und auch ganz unwissenschaftlich im wahrsten Sinne erfahren auf einer nächtlichen Radtour aus der hochversiegelten Innenstadt hinaus in die aufgelockerten, weniger stark versiegelten Randbezirke oder im deutlich spürbaren Temperaturwechsel zwischen der Querung einer baumlosen Platzfläche und einer dicht bepflanzten Allee oder eines Redders. Wer diese Tour vom Zentrum in die Peripherie per Pkw macht, sollte einmal die Temperaturanzeige im Blick behalten.

Piazza del Plebiscito, Neapels wohl größter ‘Pizzastein‘ im innerstädtischen Stadtgefüge, baumlos, gepflastert mit dunkelgrauem Basalt, der im Sommer bis in die Nacht hinein wärmflaschenwarm bleibt - quasi eine Pizza del Plebiscito. Auch deutsche Projekt werden ähnlich zum Hot Stone, Beispiele sind die nagelneue 'Stadtglatze' in Berlin (neugestalteter Gendarmenmarkt) und das Europaviertel in Stuttgart (92% Flächenversiegelung).

'Pizzasteine' werden auch im Jahr 2025 tatsächlich noch gebaut wie hier am Beispiel einer Vollversiegelung mit dann auch noch anthrazitfarbigem Betonsteinpflaster in vorstädtischer Lage zu bestaunen.

Pflasterproduzierende Firmen werben mehr oder weniger grünwaschend vorsorglich bereits mit der Verdunstungsleistung von Betonsteinpflaster (haufwerksporige Pflastersteine, Hybridsteine für "klimaregulierende Pflasterflächen") oder machen Werbung für Pflasterklinker mit hohem Albedo-Wert (als Maß des Reflexionsvermögens von Oberflächen) zur Verbesserung des Mikroklimas ...

Zur Reduzierung dieses Aufheizungseffektes gelten Bäume (und vor allem Baumgruppen) mit Schattenwurf und Klimafunktion als Heilmittel. Bäume werden vielfach als ‚natürliche Klimaanlagen‘ bezeichnet:

Im Unterschied zu Stoffdächern oder festen Überdachungen über Flächen ist ein Blätterdach zunächst einmal luftdurchlässiger und erleichtert eine wiederum kühlende Luftzirkulation. Hinzu kommt der Kühleffekt durch die Verdunstungsleistung von Feuchtigkeit durch die Blätter (Verdunstungskälte durch Transpiration). Je dichter die Krone, desto dunkler (und kühler) der Baumschatten.

Noch einmal Neapel, dieses Mal am Garibaldi, dem Hauptbahnhof der Stadt (Bild oben): Die großflächige Überdachung der eingesenkten Freifläche vor dem Bahnhof mit einer Art Gitterstruktur sorgt an heißen Tagen eher für Hitzestau und eine Verschlimmbesserung des lokalen Klimas - ganz ohne Schattenspende zwischen Fassaden und parkenden Fahrzeugen ist der Aufenthalt auf dem Gehweg bei sommerlicher Hitze unerträglich (Bild unten links) - ganz anders die Aufenthaltsqualität im Kronenschatten auf dem mit Robinien überstandenen Place de la Liberte in Brüssel (Bild unten rechts)

Kühlleistungsfähigkeit Baum in Zahlen? Unterschiedliche Studien

Forschende an der Universität Wageningen haben die Wohlfahrtswirkung durch Kühlleistung von Begrünung in Zahlen gefasst: Während sich ein Bitumendach bei Sonneneinstrahlung auf bis zu 70°C erhitzt, erreiche ein extensiv mit Moosen und Gräsern begrüntes Dach lediglich 32°C.

An einem Sommertag (Höchsttemperatur 25 bis 30°C) wurde in einem kleinen Rotterdamer Park eine um 3°C niedrigere Lufttemperatur als in der städtischen Nachbarschaft gemessen.

In einer vielfach zitierten Studie wird die Kühlleistung je Baum vom WUR (Wagening University and Research) sehr griffig mit 20 bis 30 kW angegeben – dies entspräche umgerechnet etwa der Kühlleistung von 10 kleinen Hotelzimmer-Klimageräten.

Eine differenziertere Rechnung präsentiert der Faktencheck auf der Webseite Knack.be:

Für eine ausgewachsene, gut wasserversorgte Eiche wird eine Top-Verdunstungsleistung von bis zu 400 Litern Wasser pro Tag angenommen. Dies entspräche einer Leistung von immerhin 15 kW.

In der umfassenden Studie ‚Climate Proof Cities‘ des niederländischen Forschungsprogramms ‚Knowledge for Climate‘ von 2014 wird eine durchschnittliche Kühlleistung von 1,1 kW bis 2,2 kW je Baum genannt. Die maximale Verdunstungsleistung an klaren, sonnigen Sommertagen kann bis auf 12 bis 16 Liter steigen, was einer Kühlleistung von 8,2 bis 10,9 kW pro Stunde und Baum entspräche. Diese Zahlen variieren je nach Standort, Kronendichte und des Kronenvolumens.

Zu einem pessimistischen Ergebnis mit Blick auf den Faktor Grün in der Stadt kommt eine jüngst auch vom SPIEGEL vorgestellte Studie vom University College London:

Auf Basis von (Rekord-)Temperaturdaten von zwei Sommertagen im Juli 2018 ergaben Simulationen, dass helle oder metallische Oberflächen mit hohem Reflektionsgrad der Aufheizung der Luft in der Innenstadt von London (gemessen in 2 m Höhe über dem Boden) am stärksten entgegenwirken. Bäume und Straßengrün würden lediglich zu einem Temperaturrückgang von 0,3°C, begrünte Dächer zu einem Rückgang von 0,5°C führen. Gründächer würden sogar die Nachttemperaturen um den Wert der Absenkung tagsüber erhöhen. Darüber hinaus würde die Transpiration von Vegetation durch Erhöhung der Luftfeuchtigkeit zur Schwüle beitragen.

Diese Studie verdeutlicht, dass es auch stets auf Fragestellung und Blickwinkel einzelner Forschungsvorhaben und -ergebnisse ankommt. Die in der vorbeschriebenen Studie ermittelte und demnach Grün überlegene Wohlfahrtswirkung kühler weil stark reflektierender (weißer) Dächer vermag die absolute Temperatur senken, spendet aber keinen die Oberflächen kühlenden Schatten am Boden, lässt die sonstigen Wohlfahrtswirkungen von Bäumen und Stadtgrün außer Acht und vermag auch kein Niederschlagswasser zurückzuhalten wie ein Gründach – das zudem als Biotop Teil eines städtischen Biotopverbundes in Form eines Gründachmosaiks sein könnte.

Wälder: Hohe Baumartenvielfalt mindert Hitze

Der Effekt zur Pufferung von Temperaturextremen lässt sich auch in Wäldern beobachten – das gilt sowohl für Hitze wie für Kälte. Das Deutsche Zentrum für integrative Biodiversitätsforschung (iDiv), Halle – Jena – Leipzig konnte unter Zuhilfenahme eines großflächigen Baum-Freilandexperiments aus China (BEF-China) zeigen, dass eine größere Zahl unterschiedlicher Baumarten eine größere Auswirkung auf die Temperaturabsenkung unter dem Kronendach hat als artenarme Wälder.

Kein Wald - aber die unterschiedlichen, stockwerksartig aufgebaute Gehölzmischung aus Bäumen und Sträuchern sorgt für einen schattigen und im Unterschied zu baumlosen Straßen kühleren Redder

Die chinesischen Feldversuche im subtropischen Teil von China seit 2008 zur Temperaturmessung waren mit insgesamt 271 jeweils rd. 25 x 25 m großen Parzellen und 400 Bäumen je Parzelle, bestehend aus 1, 2, 4, 8, 16 oder 24 Baumarten groß angelegt – als weltweit größter Freilandversuch. Am stärksten war der Effekt der Temperaturabsenkung während der sommerlichen Mittagshitze auf der Parzelle mit 24 verschiedenen Baumarten – satte 4,4°C im Vergleich zum Feld mit nur einer Baumart.

Die Versuchsflächen mit mehreren Baumarten hatten eine insgesamt höhere Baumkronendichte (mehr Blattfläche je Bodenfläche) und eine höhere strukturelle Vielfalt, die vermutlich die Durchmischung der Luftmassen verringert und so die Temperatur unter dem Blätterdach besser puffern kann. Dadurch werde es im baumartenreichen Mischwald nicht nur im Vergleich zur Umgebung kühler, sondern das gepufferte Wald-Mikroklima schaffe für die Bäume selbst bessere Wachstums- und Regenerationsbedingungen.

Kühlleistungsfunktion: Voraussetzungen

Grundvoraussetzung für die Erbringung einer Kühlleistungsfunktion durch Bäumen bzw. Grünflächen allgemein ist ein ausreichendes Wasserdargebot. Ohne Wassernachschub kann Grün nicht transpirieren. Steht ausreichend Bodenwasser zur Verfügung, wird für einen kühlenden Baumschattenplatz nicht unbedingt eine tausendjährige Eiche benötigt– schon Kleinbäume mit einem schirmförmigen Kronenhabitus können gute Dienste auf begrenzter Fläche leisten.

Das Gesamtpaket der Wohlfahrtswirkungen von Grün allgemein und von Bäumen im Besonderen mit Blick auf Hitze/ Kühlung besteht aus mehr als Transpirationskälte und dem Schattenwurf: Die Reflektionsfähigkeit bestimmter Laubformen und -farben (helles Laub, hell-filzige Blattoberflächen oder Blattglanz) sowie die je nach Standort mehr oder weniger ausgeprägte Eigenschaft, Windströmungen zu ändern, zählen zu weiteren Anti-Hitze-Fähigkeiten eines Baumes.

In der Nähe des Gebäudes gepflanzt, vermag der Schattenbaum im Sommer auch dahinterliegende Räume vor Wärmestrahlung zu schützen, während in der Vegetationsruhe die nun unbelaubte Krone Sonnenstrahlen hindurchlässt.

Auswahlkriterien

Für die Gehölzartenauswahl mit besonderem Fokus auf die Eigenschaften Schattenspende/ Kühlleistung spielen folgende Kriterien eine besondere Rolle:

- Kronenhabitus/ Kronenvolumen (Schattengröße)

- Kronendichte (dunkler oder lichter Schattenwurf)

- Wuchsgeschwindigkeit (Dauer bis zur Erfüllung der zugedachten Funktion als Schattenspender)

- Endgröße (passend zum Platzangebot des jeweiligen Pflanzstandortes, Flächenleistung Schattenwurf)

Kriterium Habitus/ Kronenvolumen

Säulenförmiger Habitus und Schattenspender? Typische Schattenbäume sollen i.d.R. einen möglichst großen Schatten werfen. Dieses Kriterium erfüllen Bäume 1. Ordnung im Laufe der Zeit eigentlich immer durch ihren großen Kronendurchmesser.

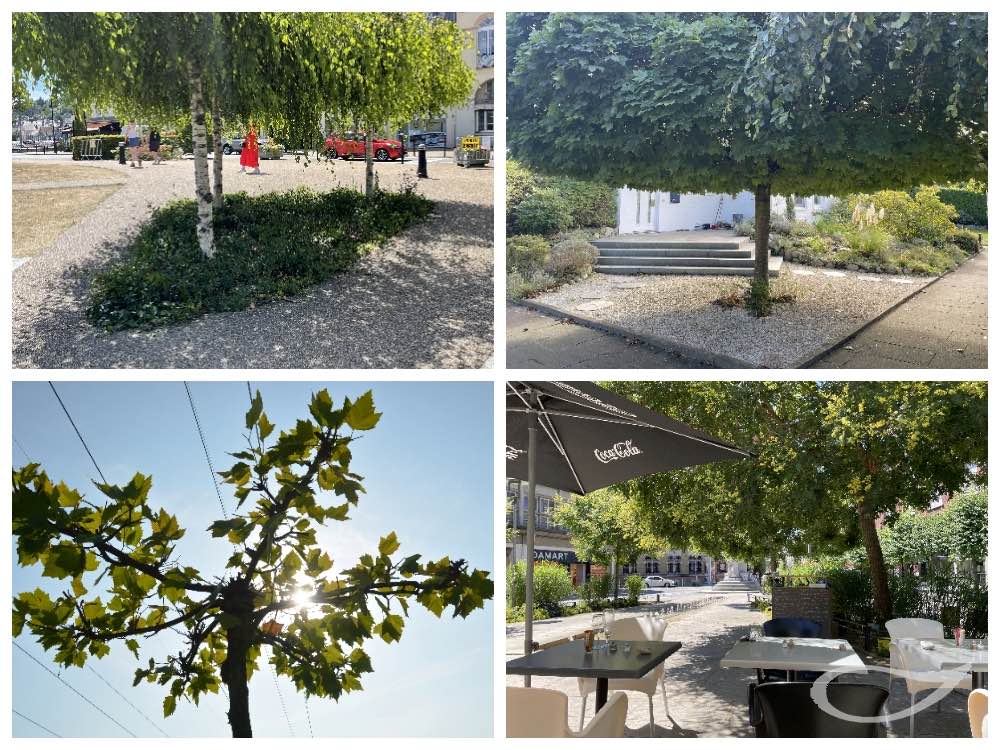

Habitus unterschiedlicher Gehölze - Bild oben links: Betula pendula 'Youngii' stammt aus dem Gehölz-Randsortiment, der Habitus 'schirmförmige Krone' macht dieses Gehölz zu einem sehr guten Schattenspender; die Krone des Kugel-Spitz-Ahorns (Acer platanoides 'Globosum') daneben erreicht im Alter durchaus und unerwartet imposante Ausmaße, die sehr dichte Krone macht entsprechend tiefen Schatten; Bild unten links: Platanen sind stark- und schnellwüchsig - durch entsprechende Pflegemaßnahmen lässt sich ein dachförmiger Habitus erzielen (hier bei uns im Baumschulquartier), der im Laufe des Wachstums zu dichtem, schirmartigen Schatten führt; daneben: Blaseneschen (Koelreuteria paniculata) zählen hierzulande noch zur Gruppe der Bäume 3. Ordnung (Kleinbäume) und eignen sich mit schirmförmig-malerischem Habitus außerordentlich gut als Schattenbaum

Für Gärten mit eher begrenztem Raumangebot oder für Standorte in Gebäudenähe, also dort, wo sich üblicherweise die Terrasse befindet, eignen sich Großbäume meist nicht oder müssen durch Schnittmaßnahmen Kronenreduktionen ertragen. Dort besser geeignet sind Bäume 2. und vor allem 3. Ordnung (Kleinbäume, Endgröße max. 10 bis 15 m) – und hier vor allem Baumarten bzw. Sorten mit schirmartigem oder breit-kegelförmigem Habitus.

Für den erwünschten Kronenschirm ist bei den allermeisten Baumarten jedoch etwas Geduld oder eine spezielle Pflege (Schnitt) gefordert, denn die typische schirmartige Krone wird meist erst bei ausgewachsenen Exemplaren ausgebildet, während Jungbäume häufig zunächst mit einem kegel-, vasen- oder eiförmigem Habitus starten.

Kriterium Kronendichte

Bei Bäumen werden Arten mit lichtdurchlässiger Krone und mit geschlossener, wenig lichtdurchlässiger Krone unterschieden.

Baumarten aus beiden Gruppen eignen sich als Schattenbäume – die Wahl besteht in der Frage, ob dunkler Schlagschatten oder Lichtschatten gewünscht ist.

Lichtschattige Baumarten weisen oft schmal-lanzettliche (Pyrus salicifolia), eher kleine Blätter (Betula in Arten und Sorten) oder Fiederblätter (Fraxinus, Geditsia, Robinia) auf oder haben ein wenig stark verzweigtes Geäst (Alnus, Aralia elata).

Geschlossene, wenig lichtdurchlässige Baumarten verfügen oft über eine feinverzweigte Krone und/ oder große Blätter - zu dieser Gruppe zählen Großbaumarten wie Aesculus, Acer platanoides, Carpinus betulus, Fagus sylvatica, Platanus- und Tilia-Arten und Quercus rubra. Den allertiefsten Schatten dürfe im Zusammenspiel aus Habitus und Kronendichte wohl die rotlaubige Trauer-Buche werfen.

Kriterium Kronendichte: Kastanien und Spitz-Ahorn mit ihren (sehr) dichten Kronen (Bilder links) oder Baumarten mit lichtdurchlässigen Kronen wie Robinie oder Lederhülsenbaum (Bilder rechts) - was kühlt besser?

Doch wie verhält es sich mit dem Kühleffekt? Kühlen Bäume mit dichter, geschlossener Krone und/ oder großen Blättern (z.B. Sophora, Aesculus) oder lichten Kronen mit kleinen oder schmalen, gefiederten Blättchen (z.B. Betula, Gleditsia) eigentlich besser?

Oder anders gefragt: Wenn es überhaupt Unterschiede in der Leistungsfähigkeit gibt - welche Baumart erbringt wohl die größte Kühlleistung?

Kühlleistung von Bäumen:

Forschungsprogramm Urban Forestry

Die Ausgabe der GEO 08/2024 berichtet vom Forschungsprogramm Urban Forestry der Technischen Universität von Delft, in dem genau dieser Frage nachgegangen wird:

Der Sommer 2018 war der Sommer mit unterdurchschnittlichen Niederschlagsmengen (Dürre), überdurchschnittlichen Temperaturen (Hitzewellen) und überdurchschnittlich vielen Sonnenstunden – auch in den Niederlanden. Dort wurden in 2018 für drei Jahre in 4 Städten im Sommer zu Studienzwecken Arboreta mit jeweils einer Auswahl von insgesamt 75 verschiedenen Baumarten gepflanzt. Die einzelnen Bäume wurden mit Verdunstungssensoren und Datenloggern als Wetterstationen zur Erfassung zahlreicher Parameter ausgerüstet. Zusätzlich wurde mit einer Wärmebildkamera der darunterliegende Boden gescannt.

Die Baumarten des Tests sind hier dargestellt: https://www.urbanforestry.nl/

urban-climate-arboreta/all-trees/

Derzeit würden die Daten noch ausgewertet. In der GEO werden erste Ergebnisse der noch unveröffentlichen Studie zusammengefasst:

Eine gute Kühlwirkung ist demnach für Bäume mit dichtem Astwerk/ einer dichtgeschlossenen Krone und kräftig grünen, eher derben Blättern bzw. Nadeln aufgezeichnet worden:

- Carpinus betulus (Hainbuche)

- Parrotia persica (Eisenholzbaum)

- Tilia spec. (Linde)

- Taxus baccata (Eibe)

Ebenfalls eine signifikante Kühlwirkung erzielen jedoch auch Baumarten mit eher filigranem oder lockerem Astwerk und kleinen oder geschlitzten Blättern, die mit ihrer eher lichtdurchlässigen Krone keinen dichten Schattenwurf bieten:

- Acer saccharinum (Silber-Ahorn)

- Betula spec. (Birke)

Als eine für die Kühlung ‚unbrauchbare‘ Baumart wurde nach Datenlage die Robinie (Robinia pseudoacacia) identifiziert: Die Krone lasse viel Strahlung durch und schwitze nicht sehr viel.

Programmleiter van der Velde wird zu den vorläufigen Studienergebnissen so zitiert: „Es haben sich wirklich gewaltige Unterschiede gezeigt. Bäume kühlen deutlich mehr, als wir dachten, aber auch deutlich differenzierter“.

Auf die Veröffentlichung der Studie sind wir gespannt, weil sich damit womöglich ein neues, wichtiges Auswahlkriterium bei der Baumartenverwendung in der Stadt anbietet.

In Korrelation und Abwägung mit weiteren Kriterien zur Standorteignung (vgl. Untersuchungen zu Klimabäumen, Stichwort Zukunftsbaumarten) wird bei Verwendungsfragen aber womöglich auch schnell klar, dass die Standorteignung weiter Priorität haben wird.

Eine Robinie mit der lt. Studie eher schwachen Kühlleistung ist beispielsweise als Baumart auf bestimmten städtischen Extremstandorten wie auf Böden mit eingeschränktem Wasserdargebot ja gerade deshalb auf innerstädtischen Extremstandorten (Strahlungsintensität, Hitze, Dürrestress) leistungs- und überlebensfähiger als andere Baumarten, weil sie Mechanismen besitzt, die sie eben nicht so stark ‚schwitzen‘ lässt.

Ein Baum wie der Silber-Ahorn (Acer saccharinum) mit Vorliebe für feuchte Böden, der in der Studie als „guter Allrounder“ (schwitzt viel, hält sehr gut Strahlungswärme ab) gepriesen wird, ist beispielsweise in der GALK-Straßenbaumliste als „nicht geeignet“ eingestuft und wird kommentiert mit „windbrüchig, kurzlebig“. Und wer nicht gerade über ein ausgedehntes Parkgrundstück verfügt, dem wird der starkwüchsige Silber-Ahorn als Vertreter der Großbäume 1. Ordnung schnell über den verfügbaren Gartenraum wachsen.

Kriterium Wuchsgeschwindigkeit

Wer Bäume mit Blick auf deren Kühlfunktion pflanzt, strebt eine schnelle Funktionserfüllung an. Ein Umbau des Grünfaktors als Teil der blau-grünen Infrastruktur, die Grünflächen, Bäume und offene Wasserflächen umfasst, benötigt bis zur Wirksamkeit mehr oder weniger Zeit, denn: kleine Krone = kleiner Schatten.

Neben den allgemeinen Umwelt- und Standortfaktoren spielen auch die Gestaltung der Maßnahmen und deren Pflege/ Pflegezustand eine Rolle.

Kriterium Wuchsgeschwindigkeit und Blick in die Gehölzkronen unterschiedlich schnellwüchsiger Schattenspender: Während Essigbaum (Rhus typhina) und Felsenbirne (Amelanchier lamarckii) auf den oberen beiden Bildern als gute kleinkronige Schattenspender mit schirmförmigem Habitus raschwüchsig sind, benötigen Eisenholzbaum (Parrotia persica) und Fächer-Ahorn (Acer palmatum) als ebenfalls interessante wie schöne kleinkronige Schattenspender (untere beide Bilder) als eher langsamwachsende Baumarten bei gleicher Pflanzgröße (viel) länger bis zum Erreichen der funktionalen Schattenspendergröße

Angesichts der Vielfalt von Stellschrauben und Randbedingungen sind plakative Formeln wie die weiter oben aufgeführte Rechnung ‚Ein Baum = 10 Klimageräte‘ im Grunde genommen populistisch – und leider unbrauchbar. Nicht weil die Eigenschaft der grundsätzlichen Kühlleistungsfunktion falsch wäre – sondern weil eine unrealistische Erwartungshaltung an die Leistungsfähigkeit von Bäumen geschürt wird.

Nachdem der Hitzeinseleffekt von versiegelten Flächen mittlerweile wissenschaftlich vielfach nachgewiesen und dargestellt wurde, ist die Forschung jetzt dabei, handfestere Daten und Stellschrauben zu quantifizieren und qualifizieren. Ein interessantes Forschungsvorhaben zum Thema Wuchsgeschwindigkeit und Kühlleistung nennt sich CET.

CET steht für Cooling Establishment Time und soll darstellen, welche Zeitspanne für welche bestimmte Maßnahme zur Erbringung einer stabilen Kühlleistung erforderlich wird. Dieses Forschungsprojekt des Wasserforschungsinstituts Eawag (Schweiz) umfasst die Untersuchung von Effekten von seit 2002 in Zürich neu erstellter blau-grüner Infrastruktur, zu der Baumpflanzungen, begrünte Rankkonstruktionen und Wasserbecken zählen. Mittels frei zugänglicher Satellitendaten konnte aus sinkenden Oberflächentemperaturen die CET der einzelnen Maßnahmen errechnet werden.

Das Ergebnis:

Die Forschenden resümieren, dass Neuanlagen mit Bäumen oder Kletterpflanzen mit einem Zeitraum zwischen 7 und 10 Jahren relativ lange für eine nennenswerte Veränderung (Absenkung) der Oberflächentemperaturen benötigen. Flächen mit Grasbewuchs, Wiesenflächen sowie Flächen mit künstlicher Beregnung wirkten daher relativ schnell (ein bis drei Jahre).

Es überrascht nicht wirklich, dass für die gewünschte Wohlfahrtswirkung Bäume und Kletterpflanzen erst ‚ins Holz‘ wachsen müssen, um eine nennenswerte Transpirationsleistung und bei Bäumen zusätzlich nennenswerten Schattenwurf zu leisten, während unversiegelte Flächen nach der Erstbegrünung eine großflächigere Evapotranspration erbringen und so die Oberfläche kühlen.

Daraus lässt sich der Schluss ziehen, dass eine Kombination von Schattenspendern (Bäume) mit unversiegelten und begrünten Flächen kurz- und langfristige Effekte sicherstellt.

Nebenbei trägt ein verringerter Versiegelungsgrad zu besseren Wachstumsbedingungen von Stadtbäumen bei- bei gleichzeitiger Steigerung der Versickerungsleistung des unversiegelten Bodens, Stichwort Starkregen, Stichwort Schwammstadt.

Maßstabswechsel: Schattenspende im Garten

Bei der Suche nach Schattenspendern für Gartensitzplätzen ist der erste Gedanke: Sonnenschirm? Markise? Sonnensegel? Unter Stoffen sitzt es sich tatsächlich und je nach Bezugsstoff und Lichtdurchlässigkeit im mehr oder weniger dunklen Schatten. Das ist auf Außensitzplätzen besonders angenehm in den Übergangsstunden morgens und abends, wenn sich unter diesen Stoffdächern die Wärme staut und der Sitzplatz angenehm beschirmt wird.

Erweiterter Wohnraum, Wintergarten, Regenschutz und Nutzbarkeit bis in die Übergangsjahreszeiten, in denen es auf der ungeschützten Terrasse schon zu frisch ist: Überdachungen haben viele Vorteile. Die Qualität von Baumschatten oder die Flexibilität von Markisen erreichen sie jedoch nicht.

An sehr heißen Tagen verkehrt sich dieser Wärmestau unter dem Stoff oder unter festen Überdachungen von Außensitzplätzen (wie Glas-/ Kunststoff-Lichtplatten-Deckungen) jedoch in der Regel ins ungewünschte Gegenteil, nämlich zum Hitzestau: es ist stickig. Um wieviel angenehmer sitzt es sich dann unter dem Blätterdach eines schattenspendenden Baumes, dessen Blätterdach luftdurchlässiger ist und eine kühlende Luftzirkulation ermöglicht.

Feste Überdachungen von Freisitzen und Terrassen oder Wintergärten unmittelbar am Haus und als Fortsetzung der Wohnräume können ebenfalls der Aufheizung dahinterliegender Wohnräume entgegenwirken, solange sich innerhalb oder unter diesen baulich gestalteten Überdachungen nicht selbst eine Hitzeinsel entwickelt. Dazu wird – je nach Exposition – selbst ein ausreichender Hitzeschutz der Einstrahlungsflächen erforderlich, sei es mittels Rollos oder einer Sonnenschutzverglasung. Insbesondere eine Sonnenschutzverglasung könnte für den sommerlichen Hitzeschutz von Wohnräumen bei bodentiefen Fenstern generell eine größere Rolle spielen. Diese wirksame bauliche, nicht sehr aufpreisige Art der Verglasung ist noch viel zu wenig bekannt.

Als Hauptnachteile einer baulichen Überdachung (je nach persönlichem Empfinden) abzuwägen bleiben die womöglich eingeschränkte Belüftungsmöglichkeit durch ein vorgestelltes Bauwerk und auch die je nach Baustoff mehr oder weniger spürbare Verdunkelung der dahinterliegenden Wohnräume – bei trüber Witterung und vor allem im Winter:

Während Klarglas und Acrylglas auf eine Lichtdurchlässigkeit von rd. 90% kommen, beträgt diese bei klarem Polycarbonat noch ca. 70% und bei speziellen Hitzeschutzplatten (z.B. IQ Relax 16mm) noch lediglich ca. 50%.

Durch Verschmutzung reduziert sich die Lichtdurchlässigkeit zusätzlich. Hauptvorteil fester Überdachungen über Freisitzen gegenüber Bäumen als Schattenspender ist der Regenschutz und damit eine Witterungsunabhängigkeit, die ihre Vorteile insbesondere in den Übergangsjahreszeiten und (bei Wintergärten, die es ja bereits im Namen tragen) im Winter ausspielen können. Eine Alternative zwischen den beiden 'Ausbaustufen' feste Überdachung <> Sonnenschirm könnte eine Markise sein als Mittelding zwischen dauerhaft/ fest und maximal flexibel/ zu klein und störend (Schirmständer) - vor allem gegenüber dem Nachteil der dauerhaften Verdunkelung von Wohnräumen durch vorgestellte feste Bauwerke.

Als Baumschule liegt unser Fokus natürlich auf der Verwendung möglichst vieler Bäume: Eine Kombination von Baum und fester Überdachung, Markise oder Sonnenschirm ist selbstverständlich auch denkbar und sinnvoll, vermag der Baum durch seinen Baumschatten doch die Einstrahlung auf die feste Terrassenüberdachung ebenfalls zu verringern.

Ein Baum als Schattenspender im Garten: Auswahlkriterien

Neben den bereits weiter oben genannten Auswahlkriterien spielen bei der Pflanzenverwendung von Bäumen (nicht nur!) im Gartenmaßstab weitere Kriterien eine wichtige Rolle. Die Vielzahl von Kriterien verdeutlichen bereits, dass es DEN universellen Schattenbaum nicht gibt:

- Endgröße (passend zum Platzangebot des jeweiligen Pflanzstandortes)

- Passen die Standortbedingungen Belichtung und Bodenverhältnisse?

- ist Fruchtfall akzeptabel?

- wie ist die allergene Wirkung der jeweiligen Baumart bei Pflanzungen unmittelbar an Wohn- und Schlafräumen (Pollenbelastung)?

- eignen sich die Art der Belaubung bzw. Benadelung für den Standort (Verwehungsneigung und/ oder mühsames Entfernen z.B. von Birkenlaub oder Kiefernnadeln)?

- können ausreichende Abstände zu Nachbarn eingehalten werden (vgl. Nachbarrechtsregelungen der Bundesländer)

Ein schöner und 'beschirmter' Terrassenplatz mit einer Kombination aus Sonnenschirm und altem Apfelbaum

Zu den als Schattenspender im Garten besonders empfehlenswerten (Klein-)Bäumen mit zumindest im Alter schirmartigen Kronen zählen folgende Bäume, von denen einige darüber hinaus weitere für die Gartengestaltung wünschenswerte Eigenschaften wie eine schöne Blüte, und/ oder eine schöne Herbstfärbung mitbringen. Gerne beraten wir Sie bei der Auswahl geeigneter Baumarten mit Blick auf die vorgenannten Kriterien.

... mit kugel-/ platt-kugelförmigem Kronenhabitus:

- Acer platanoides 'Globosum‘ (Kugel-Ahorn, sehr dichte Belaubung)

- Catalpa bignonoides ‘Nana’ (Kugel-Trompetenbaum, sehr dichte Belaubung)

Gut zu wissen: Bei diesen Gehölzen bestimmt der ursprüngliche Kronenansatz die Stehhöhe unter der Krone, d.h., der Stamm wächst bei diesen Kultivaren nicht weiter in die Höhe (fehlender Leittrieb) und die Krone kann auch i.d.R. nicht aufgeastet werden - lediglich herabhängender Astüberhang lässt sich in gewissem Maße einkürzen.

... mit schirmföriger Krone:

- Amelanchier lamarckii* (Felsenbirne, Großstrauch mehrstämmig/ geweihartig oder als Hochstamm)

- Betula pendula ‘Youngii’ (Hänge-Birke, zusätzlich herabhängende Seitenbezweigung)

- Crataegus x lavallei ‘Carrierei’ (Apfeldorn, zunächst kugelförmige Krone)

- Koelreuteria paniculata (Blasenesche; Krone lange eher rundlich)

- Mespilus germanica (Echte Mispel, ausgebreitete Krone, im Alter auch schirmförmig, langsamwachsend)

- Prunus serrulata 'Shirofugen‘*(Japanische Zierkirsche, breit ausladende Krone, flach-schirmförmig, aber Geduld erforderlich, Kopfveredlung)

- Rhus typhina* (Essigbaum, Großstrauch mehrstämmig/ geweihartig, später schirmförmig, raschwüchsig aber kurzlebig)

- Sambucus nigra* (Fliederbeere, Großstrauch, raschwüchsig)

... mit dachförmig erzogener Krone

- Liquidambar styraciflua (Amberbaum, Erziehungsform Dachform)*

- Platanus x acerifolia (Platane, Erziehungsform Dachform)*

... mit im Alter besonders malerischem, natürlich wirkendem Habitus:

- Cercidiphyllum japonica (Kuchenbaum, trichter- bis breit-kegelförmiger Habitus)

- Crataegus prunifolia ‘Splendens’ (C. x persimilis 'Splendens, Pflaumenblättriger Weißdorn; kegelförmiger Habitus

- Gleditsia triacanthos ‘Sunburst’ (Gold-Gleditschie, keine Früchte, dornenlos, locker verzweigter, breit-kegelförmige Krone)

- Magnolia kobus (Kobushi-Magnolie, zunächst kegelförmige, später breitrundlicher Habitus)

- Malus domestica in Sorten (Apfelbaum, Wuchsstärke und Kronengröße beeinflussbar durch Wahl dergeeigneten Unterlage)

- Malus Zierapfel-Sorten ‘Butterball‘ (ausladende Krone), ‘Evereste’ (Krone breit-pyramidal, Seitenäste ausgbreitet) und weitere Sorten

- Malus floribunda (Krone breitgewölbt, Äste überhängend)

- Prunus avium ‘Plena‘ (Gefüllte Vogel-Kirsche, rund- bis schirmförmig, deutlich geringere Endhöhe als die Art, aber mit 12 m Höhe kein ganz kleiner Baum)

- Prunus x yedoensis (Tokyo-Kirsche, etagenartig-kegelförmige Krone, im Alter schirmförmig)

Magnolia kobus als Schattenspender

Kobushi-Magnolie, Baum-Magnolie

Die Kobushi-Magnolie zählt mit einer Endhöhe von sicherlich 10 bis 12 m und einer Kronenbreite von 6 m schon zu den größeren Kleinbäumen. Bei Magnolien denken die meisten an Tulpen- oder Sternmagnolien (Magnolia x soulangiana, M. stellata und Sorten). Die aus Ostasien stammenden Magnolien bleiben im Unterschied zu den nordamerikanischen Arten insgesamt kleiner.

Magnolia kobus: Blüte und Habitus (Bild links: zoonar/ Himmelhuber)

Warum Magnolia kobus?

Diese Magnolie gilt als die frosthärteste aller ostasiatischen Magnolienarten – und Blüten wie Habitus wirken nicht ganz so steif und fast künstlich wie bei dem Gartenklassiker unter den Magnolien, der Tulpen-Magnolie (Magnolia x soulangiana). Die heißersehnten weißen Blütenmassen erscheinen bei dieser Magnolie ab einem Alter von etwa 15 Jahren. Während des Sommers sorgt die Krone mit ziemlich großen, mittelgrünen Blättern für Schatten.

Obwohl die Kobushi-Magnolie als anpassungsfähig gilt, sollte der Standort (wie übrigens bei allen Magnolien) sonnig bis absonnig und der Boden humos, locker-tiefgründig und nicht zu trocken sein. Ein geschützter Standort schützt die Blüten vor Spätfrösten. Bei zu windexponierter Lage leiden Magnolien.

Auch wieder wie bei allen Magnolien gilt: Bodenbearbeitung im Kronentraufbereich sollte nur vorsichtig (und ohne Spateneinsatz) erfolgen, denn das flach verlaufende Wurzelwerk aus ausgesprochen fleischigen Wurzeln gilt als empfindlich. Ein guter Schattenspender ist der Baum mit seinen großen, frischgrünen Blättern (Herbstfärbung: gelb) – und die Art gilt als robuster und gesunder Baum mit breit-kegelförmiger Krone.

Die Baummagnolie gilt als ein Hoffnungsträger im Spannungsfeld ‚Klimawandel und Baumsortimente der Zukunft – Stadtgrün 2025‘, wird in der GALK-Straßenbaumliste als ‚geeignet mit Einschränkungen‘ bewertet und wird von einigen Kommunen als Zukunftsbaum getestet.

So auch von der Stadt Düsseldorf. Das dortige Amt bewertet die Bienenfreundlichkeit aus unerklärlichen Gründen mit ‚mittel‘. Sicher ist die Baummagnolie ist ein auffälliger Blütenbaum. Die erdgeschichtlich viel jüngeren Bienen können leider mit diesen urzeitlichen Blüten gar nichts anfangen (kein Nektar, der Pollen ist nur für Käfer interessant).

Phyllostachys als Schattenspender

Flachrohr-Bambus

Kein Baum, dünnes Eis in Sachen Machtübernahmefantasien im Garten - aber eben auch eine mögliche Alternative zu einer Baumpflanzung für hausnahen Schatten:

Hohe Sorten des Flachrohr-Bambus (Phyllostachys) sind lockere Schattenspender, die zusätzlich durch stete Bewegung der Halme ein angenehmes Rascheln der Blättchen bieten.

Phllostachys aureosulcata 'Spectabilis' eignet sich durchaus als hausnah gepflanzter Schattenspender - aber bitte nur mit fachgerecht ausgeführter Rhizomsperre, die regelmäßig kontrolliert werden muss

Warum Phyllostachys?

Die Besonderheit gegenüber den weiter oben aufgelisteten Laubgehölzen: Es handelt sich um ein immergrünes Gras ohne Krone – das bedeutet, dass Bambus neben der Eigenschaft als Schattenspender auch Funktionen als Abgrenzung und Sichtschutz übernehmen kann. Dies macht Bambus interessant für räumlich eher beengte Situationen, bei denen der Platz für eine breite Baumkrone fehlt.

Rechtlich ist das Thema Mindestabstand dennoch umstritten, da es sich ja tatsächlich um ein Gras handelt (keine Beschränkungen), das jedoch wie eine Hecke verwendet wird (sehr wohl Beschränkungen/ Mindestabstände zur Grundstücksgrenze i.S. einiger Nachbarschaftsrechte der Länder). Allerdings: Der BHG hat in einem Rechtsstreit um eine 6 m hohe Bambuspflanzung entlang einer Grundstücksgrenze entschieden, dass es sich bei Bambushecken, die als Hecke im rechtlichen Sinn gelten, keine allgemeine Höhenbegrenzung gibt, solange der vorgeschriebene Grenzabstand zum Nachbargrundstück eingehalten wird. Die Pressemeldung zu dem Urteil ist hier verlinkt.

Der Grad der Transparenz – oder der Abschirmung – lässt sich durch Ausdünnen der Halme und Entfernung der unteren Seitentriebe sehr gut steuern. Nachteile von Phyllostachys sind die Neigung zum ‚Daniederlegen‘ nach Starkregen oder Schneefall, die Erfordernis der „Käfighaltung“ mittels korrekt eingebauter Rhizomsperre und deren regelmäßiger Kontrolle sowie die Entsorgung der im eingewachsenen Zustand und bei guter ‚Versorgungslage‘ stets zahlreichen zu entfernenden Halme.

Bambus benötigt für eine gute Vitalität ein gutes Wasserangebot. Bambus ist als Gras und zudem als fremdländische Art nicht insektenfreundlich.

Quellen

Abschlussbericht ‚Climate Proof Cities‘ des niederländischen Forschungsprogramms „Knowledge for Climate“, Oktober 2014

https://www.researchgate.net/publication/

274390866_Climate_Proof_Cities_

-_Final_Report

Wageningen University & Research: Dankzij groen een leefbare stad

https://www.wur.nl/nl/artikel/

dankzij-groen-een-leefbare-stad.htm

Knack.be: Factcheck: ‘Een boom heeft een koelvermogen dat overeenkomt met ongeveer tien aircotoestellen’

von Jan Jagers, 12.06.2018

https://www.knack.be/nieuws/milieu/

factcheck-een-boom-heeft-een-

koelvermogen-dat-overeenkomt-met-

ongeveer-tien-aircotoestellen/

Weiße Dächer kühlen besser als grüne, Spiegel.de vom 05.07.2024

https://www.spiegel.de/wissenschaft/

staedte-gegen-hitze-schuetzen-

weisse-daecher-kuehlen-besser-als-gruene-

a-60679c25-fab4-4274-92ea-78de42ff9f36

AGU Advancing Earth and Space Studies, Geophysical Research Letters: Cool Roofs Could Be Most Effective at Reducing Outdoor Urban Temperatures in London (United Kingdom) Compared With Other Roof Top and Vegetation Interventions: A Mesoscale Urban Climate Modeling Study, 04.07.2024

https://agupubs.onlinelibrary.wiley.com/

doi/10.1029/2024GL109634

Hohe Baumarten-Vielfalt mindert Hitze in Wäldern, Pressemeldung idw vom 24.03.2025

https://idw-online.de/de/news?

print=1&id=849444

Forschungsprogramm Urban Forestry der Technischen Universität von Delft,

Tree Architecture and Urban Microclimate

https://www.urbanforestry.nl/research

/tree-architecture-and-urban-microclimate/

Wasser in der Siedlung ist zentral gegen Hitze: eawag aquatic research, Zürich,

Meldung vom 14.10.2021

https://www.eawag.ch/de/info/portal/

aktuelles/news/wasser-in-der-siedlung-

ist-zentral-gegen-hitze/

SCIEMA Swiss Science Today: Stadtkühlung mit Satellitenbildern optimieren,

Eintrag vom 22.08.2023

https://www.sciena.ch/de/research/

using-satellite-imagery-to-optimise-

urban-cooling.html

Tuin Maximaal: Glas oder Polycarbonat als Dachtyp? Ein Vergleich von 10 verschiedenen Teilen

https://www.tuinmaximaal.de/

blog/post/glas-oder-polycarbonat-als-dachtyp

Stadt Düsseldorf: Steckbrief Baummagnolie

http://zukunftsbaum-duesseldorf.de/detail/386

Quellen abgerufen zuletzt im Juli 2025